腎臓の働きが悪くなると、体の中に毒素が溜まってしまい、命に関わる状態になります。そこで、人工的に血液をきれいにする「透析」という治療を行うのですが、この透析をスムーズに行うために、腕の血管に特別な通路を作る手術が必要です。この通路を「シャント」と呼びます。シャントを作ることで、透析に必要な量の血液をスムーズに機械に通せるようになり、治療の効果を最大限に引き出すことができます。シャントは、透析治療を長く続ける上でとても大切です。トラブルが起こると、再手術が必要になる場合があり、患者様への負担が大きくなってしまいます。当クリニックでは、シャントのトラブルを防ぎ、快適な透析生活を送っていただけるよう、専門的な治療を行っています。

こんな症状がみられたら、

お早めにご相談・ご紹介ください

- スリルが弱い

- スリルが拍動性である

- 頻回に詰まる

- シャントの音が弱い

- シャント肢が腫れている

- シャント肢の手指の冷え、しびれなど

- 透析中に血液が十分にとれない

- 血が止まりにくい

- 返血時の圧が高い

- 再循環

- 穿刺トラブル

- シャント肢の痛み

シャント手術を

受けられる方へ

-

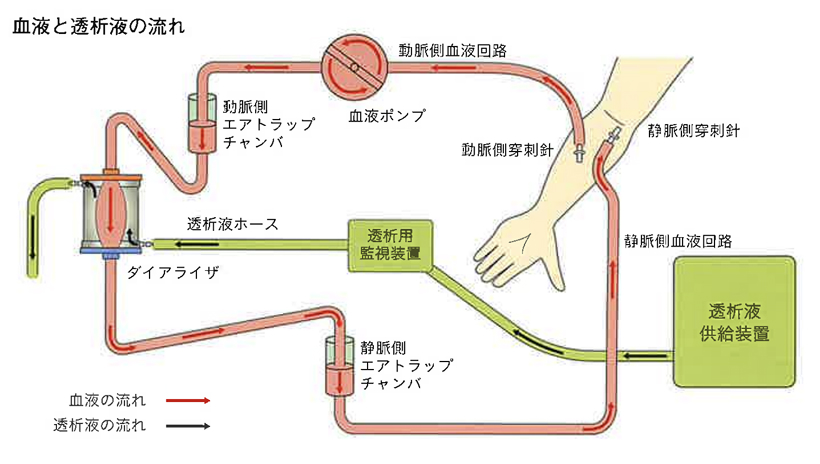

血液透析とは

腎臓の機能が低下してくると体内に老廃物がたまり、尿毒症や心不全になってしまいます。この老廃物を体内から取り除く治療が血液透析です。具体的には、腕の血管に針を刺し(穿刺)、1分間に150~250mLほどの血液を取り出し、ダイアライザと呼ばれる透析器で血液をきれいにして再び体内に戻して治療します。これを3~4時間/日かけて行います。通常は1週間に3回ほど行います。

-

シャントとは

腕の静脈に流れている血液の量は少なく、通常の静脈を刺しただけでは十分な血液量が得られず、適切な透析治療ができません。そのため、手術で動脈と静脈をつなぎ、静脈に流れる血液量を多くすることで(静脈を太く発達させ)そこから血液をとる方法が開発されました。このつないだ血管をシャントと呼んでいます。

-

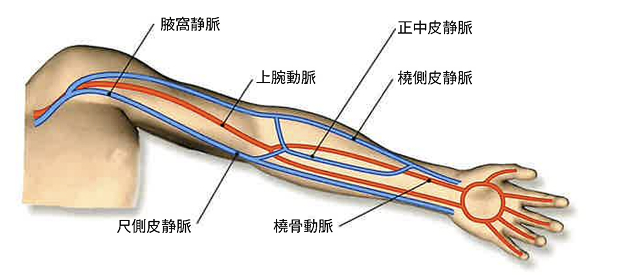

上肢(腕)の血管の走行

シャントは通常、腕の動脈と静脈を使って作ります。以下にシャントに使う腕の血管の走行とその名称を示します。

-

よいシャントとは

正常のシャントでは、シャント血管にそっと手を置くと「ザー」と連続性に血液の流れる感じ(スリル)がします。動脈側の吻合部(つなぎ目)周辺を除き、シャント血管が「ドクンドクン」という拍動性に触れることはありません。自己血管内シャントでは吻合部からシャント静脈に沿って、また、人工血管内シャントでは吻合部を含め人工血管から静脈に沿って低音の「ザーザー」というシャント音が聴診できます。シャント肢(手足)は対側と比べ若干の熱感はあるものの、あまり腫脹することはなく、色調も大きな違いはありません。また、冷感やしびれ、疼痛を強く感じることもありません。透析中は、透析に必要な血流量(約150~250mL/分)がとれ、静脈圧も低くなければなりません。静脈圧の目安として、血流量200mL/分で17ゲージの針で穿刺している場合、自己血管内シャントが100mmHg以下、人工血管内シャント150mmHg以下です。これら以外にも何らかの症状があれば、シャントに異常がある可能性が考えられます。いつもと違うと感じることがあれば、すぐに医師、看護師に相談しましょう。

-

シャントの種類

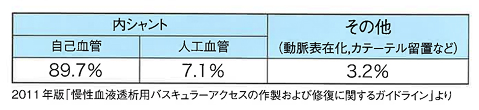

このように現在作製されているシャントの多くは自己血管内シャントです。人工血管の使用頻度は約7.1%です。

前腕(肘から手首の部分)によい動脈と静脈があれば、それらを吻合して自己血管内シャントを作ります。このシャントが最もよいとされ、一般的には5年後も半数以上の患者様が使い続けることができています。両腕の前腕によい動脈と静脈がないときは、人工血管を移植してシャントを作ることになります。どのようなシャントを作るかは、患者様の血管の状態によって決まります。内シャント

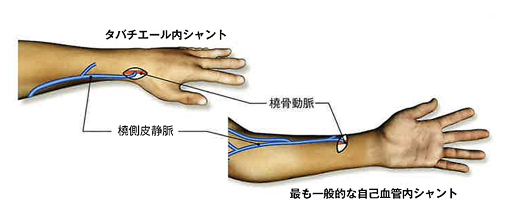

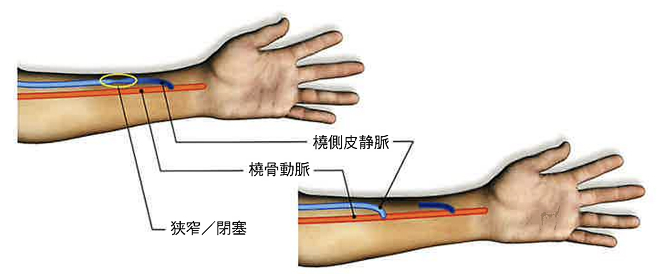

1自己血管内シャント

最も一般的なシャントです。基本的には前腕の橈骨動脈と橈側皮静脈あるいは正中皮静脈を吻合して作りますが、血管の状態によっては、別の血管を使って作ることもあります。このシャントは、作ってから静脈が太くなって使用できるまでに通常2~4週間ほど待たなければいけません。腎臓の機能が低下してきたら、早めに作って透析に備えることが大切です。

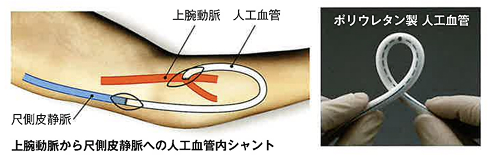

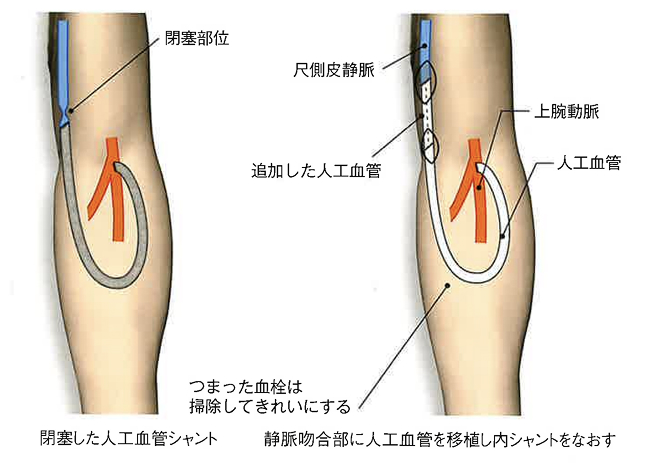

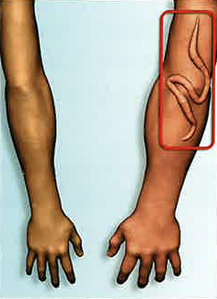

2人工血管内シャント

前腕に使用できる静脈がない場合には、動脈と静脈の間に人工血管を皮下に植え込んで内シャントを作ります。人工血管はポリウレタン製やePTFE製のものが一般的で、皮下に埋め込まれた人工血管に穿刺をして透析を行います。自己血管内シャントと違って、ポリウレタン製の人工血管を用いた内シャントは手術翌日から穿刺して使うことができます。人工血管は繰り返し穿刺をすると、徐々に荒廃してきます。また、感染や吻合部の狭窄(狭まり)、閉塞(つまり)が生じやすいのも事実です。自分によい動静脈がない場合、人工血管内シャントは極めて有用です。しかし、残念ながら、自己血管内シャントよりシャント寿命が短いので、十分に注意してシャントの維持・管理をする必要があります。他に自己血管外シャント、人工血管外シャントという方法もありますが、現在はほとんど行われておりません。

その他

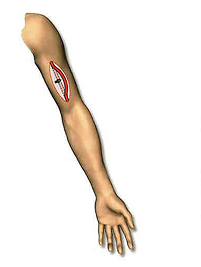

3動脈表在化

深い部位の動脈を皮下の浅いところまで持ち上げて置き直し、その動脈に直接穿刺する方法です。動静脈を吻合したり、人工血管を使う必要はありません。また、手の血行障害や心臓への負担もありません。心臓の機能などが悪く、シャントに向いていない症例にはよい方法です。しかし、3~4年で動脈が瘤のように膨らんでしまうことが多く、長期の透析を考えている場合には適切ではなく、限られた患者様に使われることになります。

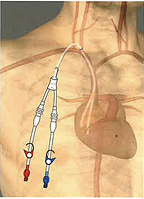

4カテーテル留置

太い静脈にカテーテルという管を入れて透析を行う方法です。一時的にはよい方法ですが、閉塞や感染が多く、長期間使用することができません。また、カテーテルの処置に入院が必要になります。最近は長期間使用できるものも出てきましたが、6か月ほどが限度のようです。これらのことから、透析を長期間安定して行うには、やはりよいシャントが必要であることがおわかりと思います。

-

シャントの手術について

【手術部位とシャントの種類】

一般的にシャントは、左右の動脈と静脈が同じ条件ならば、最初は利き腕でない腕に作ります。透析中は穿刺をしている腕はほとんど動かすことができず不便になるからです。しかし、血液透析治療をストレスなく行うためには、穿刺トラブルが起こりにくい(穿刺しやすい)よいシャントを持つことが重要です。そのためには、左右にこだわらず、よい動脈と静脈の腕でシャントを作ることをお薦めします。左右が同じ条件であれば、最初は利き腕でない側の前腕に自己血管内シャントを作り、これが使えなくなったら利き腕の前腕に自己血管内シャントを作ります。これも使えなくなったら左右どちらかの前腕に人工血管内シャントを作ります。前腕の人工血管内シャントも使えなくなったら上腕に人工血管内シャントを作ります。腕に作れなくなったら、鼠径部(ももの付けね)の大腿動脈と静脈を使って人工血管内シャントを作ることも可能です。

【麻酔】

腕に作る場合は通常局所麻酔で行いますが、時間がかかる場合は鎮痛剤の筋肉注射を追加することがあります。手術中は、麻酔の注射以外、ほとんど痛みはありません。手術後に、痛いときは鎮痛剤を飲んでいただきますが、数日でおさまるのが一般的です。この手術は通常日帰り(入院なし)で行います。鼠径部に作る場合は局所麻酔では難しいことがあり、腰椎麻酔あるいは全身麻酔で行うこともあります。麻酔による合併症として、まれに呼吸抑制、血圧低下などの重篤な合併症のものがあり全身管理が必要な場合があります。この手術の場合は術後に入院が必要です。

【手術時間】

自己血管内シャントであれば1時間~1時間30分、人工血管内シャントであれば2時間が目安です。抜糸まで2週間ほどかかります。

【手術直後の合併症】

まれではありますが、作ったシャントがつまってしまうことがあります。この場合は再度手術をしてシャントをなおします。その他の合併症としては麻酔薬に対するアレルギーや出血、腫脹や感染などがあります。場合によってはシャントを作ったことによる手の血行障害や心不全が起こることがあります。また、手術後は感染予防のため、抗生物質を数日間服用していただきます。

-

シャントの寿命と再手術

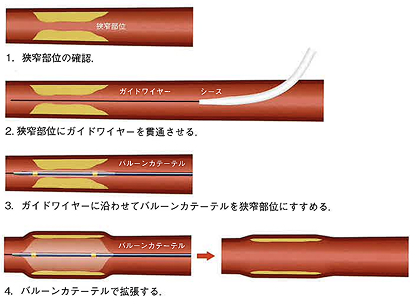

シャントは透析の度に、血液を取り出す部位、戻す部位の2か所に穿刺をします。これを週3回行いますので、1年(52週)で約300回穿刺をされることになります。そのためシャント血管は徐々に荒廃し、一部が狭くなったりつまったりすることがあり、その結果血流量不足や静脈圧の上昇、シャント肢の腫脹などがみられます。この時は造影検査やエコー検査などを行い、経皮的シャント拡張術(PTA)という、風船の付いたカテーテルで狭いところを広げる治療や手術でシャントをなおします。

シャントの寿命を左右する要因はいくつかありますが、糖尿病の方や高齢者ほど開存率が低くなります。血管の病変や動脈硬化と関係があると考えられています。心臓に疾患のある方や長期にわたる療養のために末梢の静脈が荒廃している方、皮下脂肪が多く血管の細い女性もシャントの寿命が短いといわれています。当院が以前調べた結果では、シャントの種類別でみると、自己血管内シャントの開存率は3年で65%、5年で55%、人工血管内シャントの開存率は3年で30%、5年で20%でした。いずれにしても、シャントは一度作ればいつまでも使えるものではありません。適切な管理をして、1日でも長く使えるような努力が必要です。

-

閉塞したシャントのなおし方

どのようになおすかはシャントの閉塞の原因、シャントの状態、残った動静脈の状態によって変わってきます。自己血管内シャントの閉塞の原因としては、動脈と静脈の吻合部が狭くなったり、頻回の穿刺によって静脈が狭くなることが一般的です。前腕にまだよい静脈が残っていれば、より上の場所で吻合し、シャントを作りなおします。適切な静脈が無ければ人工血管を使って新しいシャントを作ります。

人工血管内シャントの閉塞に対しては、従来、手術をして血栓(血のかたまり)を取り除くことが行われてきました。しかし、最近、手術的な血栓除去に代わり、経皮的な血栓吸引、血栓溶解、経皮的シャント拡張術(PTA)によってもシャントの再開通が得られるようになってきました。人工血管内シャントの閉塞の原因として多いのは、人工血管の吻合部や流出路の静脈の狭窄です。血栓を取り除くだけではなおせない場合には経皮的シャント拡張術(PTA)によって狭窄部を拡張したり、人工血管を使ってなおすこともあります。手術などによって一旦シャントを再開通させても、再閉塞の危険があります。そのため、狭窄部に対して予防的に経皮的シャント拡張術(PTA)が行われています。これはシャント寿命を延ばすのに有効です。どうしてもなおせなくなったら、新しい人工血管内シャントを作ることとなります。

-

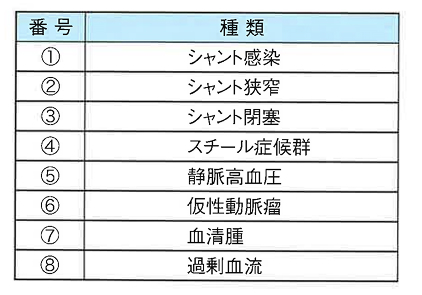

シャント関連の主要合併

ここではシャントに起こり得る主な合併症についてご説明します。

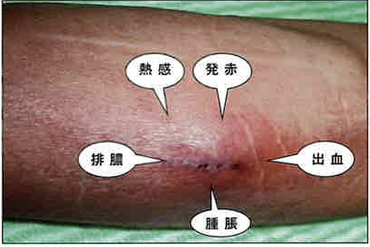

【1.シャント感染】

内シャントの場合には、手術創の感染と穿刺部の感染があります。自己血管と人工血管を比べると、人工血管は感染を起こす確率が高いといわれています。感染が起こると、局所は赤く、熱を持ち、腫れや痛みを伴います。早期であれば抗生物質の投与でなおることがありますが、放置すると感染から敗血症になることがありますので注意が必要です。人工血管が感染した場合には、原則的に手術で感染した人工血管を切除します。

【2.シャント狭窄】

シャントの血流量不足や静脈圧の上昇、シャント肢の腫脹が見られた場合にはシャント狭窄の疑いがあります。造影検査やエコー検査を行い、狭窄があればPTAあるいは手術でなおします。

【3.シャント閉塞】

シャントが閉塞すると血液透析ができなくなるので最も深刻な状況です。閉塞には、突然生じる場合と、徐々に狭窄が進んで血流が低下して閉塞する場合があります。多くの場合、シャント音の低下や血流量不足、静脈圧の上昇などが前駆症状として認められます。このような症状があれば、早めに専門医の診察が必要です。閉塞すれば、経皮的な血栓吸引あるいは手術などでなおします。

【4.スチール症候群】

動脈血がシャント部から過剰に静脈に流れてしまうことにより、末梢に流れる血液が不足したために指先に血行障害を起こした状態です(スチール:盗られる)。症状として、冷感や蒼白化、シビレ感、疼痛や手指先端の壊死も起こる場合があります。症状が強いときは、シャントを閉鎖し、他の場所に新しくシャントを作りなおします。

【5.静脈高血圧】

シャントを作製した上肢の流出路の静脈に狭窄や閉塞が生じると、血流がスムーズに中枢側に流入せず、静脈圧が上昇し、うっ血や浮腫(腫れ)などが生じる場合があります。原因となる狭窄、閉塞が吻合部の近くであれば、手術でシャントを作りなおします。手術が困難な部位には、可能であれば、経皮的シャント拡張術(PTA)を行います。それでも改善しない場合は残念ながらシャントを閉鎖します。

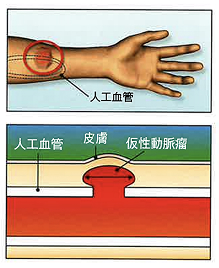

【6.仮性動脈瘤】

人工血管の同一部位への穿刺を繰り返すと、その部分のみ荒廃して大きな穴が開き、周囲に内出血を起こし仮性動脈瘤になることがあります。皮膚の変化や急に膨張する場合には、大出血を起こす可能性がありますので、手術が必要になります。

【7.血清腫】

ePTFE製の人工血管を使用した場合、人工血管壁からある程度の血漿成分が漏出しますが、血管の内側に作られる膜や、周囲組織との器質化により次第に止まります。この漏出が持続し、人工血管の周囲にたまって嚢胞状になったものを血清腫といいます。根治的治療としては、手術で腫瘤および人工血管を摘出します。

【8.過剰血流】

シャントが流れている状態は、心臓への還流量が通常よりも慢性的に増えていることになります。患者様によってはシャントが心臓に負担をかけ、心不全を発症する場合があります。その時は、シャントの流れを少なくする手術が必要になってきます。

-

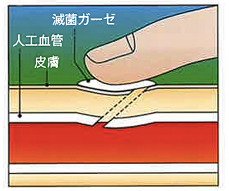

穿刺部からの出血について

透析後、止血が不十分な場合、帰宅後に穿刺部から出血することがあります。にじむ程度であれば、ガーゼを当てるか、バンソウコウを貼って軽く圧迫し、様子をみましょう。出血が止まらない時は、穿刺部をしっかり押さえ、心臓より高い位置に手を上げて様子をみましょう。10分ほど経っても止まらないときは病院に連絡を取り、指示を受けてください。内出血して穿刺部の周辺が腫れてきた時は、血流に注意して穿刺した場所を3本くらいの指で30分ほど押さえてください。

-

シャントの日常管理

内シャントの場合、生活の制限はほとんどありませんが、シャント肢は腫れやすいため、指輪や腕時計は避け、重いものをぶら下げたりしないようにしましょう。また、シャントのある腕に怪我をすると大量に出血するおそれがありますので、外傷には注意してください。透析をした日は入浴できませんが、翌日以降は入浴できます。感染を防ぐためにもシャント肢は清潔にしておきましょう。人工血管が肘をまたいで埋め込まれている場合は、手枕のように長時間肘を曲げたままにしないよう注意してください。透析後に止血バンドを使用している場合は、出血が止まり次第外してください。

-

シャント血管内治療についての説明

同意と撤回

治療、検査に関する同意はいつでも撤回できます。同意を撤回しても引き続き当院で診療を受けていただけます。希望があればセカンドオピニオン等についても御相談可能です。

用語説明

縫合(ほうごう):縫い合わせること

吻合(ふんごう):管と管を縫合してつなぎ合わせること

狭窄(きょうさく):細く、狭くなること

閉塞(へいそく):血管が詰まってしまい、血液の流れが止まってしまうことシャントの血管内治療

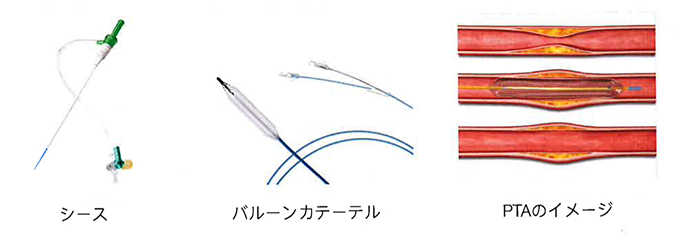

シャント治療には「外科手術」と「血管内治療」とがあります。外科手術とは皮膚を切開して行う治療です。血管を縫合、吻合するためには外科手術が必要です。血管内治療は、「経皮的治療」とも言い、太さ約2mmのプラスチックチューブ(シース)をシャント血管に刺して、血管の内側から治療をする方法です。血管内治療の代表格は血管が細くなった部分を風船でひろげる「PTA」です。

PTA(経皮的シャント拡張術)

シャント血管が狭窄すると、透析で十分な血液がとれなくなったり、シャントが閉塞してしまう原因になります。そのため、狭窄した血管をひろげるために、バルーンカテーテルで狭窄した部位を加圧し、血管を内側から拡張します。PTAはエコーを見ながら行う場合と、X線透視を使用する場合があります。治療にかかる時間は15-30分程度のことが多いですが、病変が複雑な時などは1時間以上かかることもあります。PTAで起きる合併症には再狭窄、破裂、シース部の血腫などがあります。

シャント閉塞に対する治療

シャントが閉塞すると、血管の中で血液がかたまり、「血栓」ができます。シャント閉塞には外科手術または血管内治療を行います。外科手術では血管を切開し直接血栓をかき出します。血管を切開するためには皮膚切開、血管剥離、血管の遮断が必要になるため、シャントの一部が一時的に穿刺できなくなります。血管内治療ではシースから血栓を吸い出すため、皮膚切開や血管剥離を行いません。血栓はシースの内径よりも大きいので、吸引するためには血栓を細かく砕いたり、変形させたりする必要があり、治療時間が長くなるかもしれません。通常は血栓吸引とPTAを組み合わせて治療を行います。平均60分、長いと3時間をこえる可能性もあります。また、一部の血栓は血流にのって肺まで流されますが、肺を通り過ぎて全身にまわることはありません。

どうしても血栓が吸い出せない時などには血管内治療を途中で断念して、外科手術による血栓除去やシャント再建手術、人工血管内シャント造設手術を行うこともあります。自己血管内シャント閉塞に対する血管内治療は治療の適用範囲がひろがりつつある、未だ開発段階の治療法ですが、当院での治療成功率は90%以上です。血栓溶解

血管内治療の治療前や治療中に「ウロキナーゼ」という薬剤をシャントに注射して血栓(血液が凝固したもの)を溶解します。この血栓溶解だけでシャントが再開通することもあります。血栓が残っているときやシャント閉塞の原因が残っていると考えられる時にはPTAや血栓吸引等の血管内治療を追加します。ウロキナーゼは血液のかたまりを溶かす作用があるため以前の手術創やシャント穿刺部位などから出血を起こしやすくなります。

麻酔

当院で行うシャント治療はすべて局所麻酔と神経ブロックで行っています。局所麻酔は治療をする部位に直接麻酔薬を注射する方法です。神経ブロックは治療をする部位の感覚をつかさどる神経へ麻酔薬を注射する方法です。

麻酔に関連する合併症には局所麻酔薬(キシロカイン=リドカイン等)に対するアレルギー、大量の局所麻酔が吸収されることよる急性中毒、麻酔薬の注入による神経、血管損傷などがあります。血管内治療の危険性、合併症

再狭窄

シャント狭窄にPTAを行っても残念ながら数ヶ月のうちに60~70%で再狭窄が生じます。

破裂

バルーン拡張によって血管が破れてしまうことがあります。血管が破れると周囲に出血をしますが、ほとんどの場合、出血した血液がかたまることにより止血されます。出血は数週以内に吸収されます。出血が止まらないときには「ステントグラフト」(シースから入れられる人工血管の一種)を使用したり、緊急外科手術が必要になることもあります。当院では2020年に6309件のPTAを行い、破裂部分が止血できず、外科手術が必要になったのは4件(0.06%)でした。

放射線被曝(ひばく)

血管内治療はエコー下またはX線透視下に行います。X線透視下における血管内治療では、X線による被爆を伴います。当院では、おおよそ1分間に0.5~8mGyのX線を使用して治療を行っています。(医療被爆ガイドラインで定められた被爆低減目標値は1分間に20mGyです。

血管攣縮(れんしゅく、スパスム)と治療直後の閉塞

PTAや注射針を刺す刺激によって血管の筋肉が収縮し、血管が縮み上がり、血流が止まってしまう場合があります。通常は1時間以内に筋肉がゆるみ元に戻りますが、血液がかたまり、シャントを閉塞させてしまうこともあり、再治療、再手術が必要になることもあります。治療中に治療内容を変更する場合があります

治療の状況により、はじめに予定していた方法を変更する場合があります。治療の途中で新たな病変が判明したり、合併症に対処したりするためです。治療内容の変更は医師が必要と認めた時には治療中に患者本人、付き添いのかたに説明することもありますが、通常は治療を終えた後に変更内容を説明します。

撮影学会発表

当院では診療中に写真や動画を撮影し、個人が特定できないように加工した上で、医学の進歩や医療技術を広めることを目的とした研究・教育に使わせていただきたいと考えております。

•画像等を公開する場:透析医学会などの学術研究会、医療関係者や一般に向けた講演会、学会誌等での発表、インターネット上での映像共有(Youtube等)、他施設との情報共有

・使用する情報:年齢、性別、病歴、治療経過など医学的情報、レントゲン・超音波(エコー)等の写真・映像、治療の状況を撮影した写真・映像

これらの撮影や公開を拒否されても治療内容がかわったり、診療上の不利益が生じることはありません。